back

wabisabiland pop diary 2015

pop diary 2014

2015年10月8日(水)

先日のtipsipucaに続いて、やはりやはり東京音楽大学の卒業生で、Rayons名義で活動している現代音楽家に、ファースト・アルバム『The World Left Behind』を聞かせてもらった。彼女は以前KPMをキーボードと編曲でサポートしていたことがある。このアルバムはKPMとはちがって、基本的には室内楽的なキーボード中心の音楽。曲によって歌や木管やストリングスが加わる。曲にはシンガー・ソングライター、アンビエント、ワールド、現代音楽などさまざまな音楽のこだまが感じられ、ゲストの女性歌手の声はジョニ・ミッチェルがビョークの歌をおだやかにうたっているようなところがある。午後に空を見ながら聞いていると、遠くに連れていってくれそうな音楽。

2015/10/5 (月)

先日近所の商店街の小さなクラブの開店記念のイベントに立ち寄ったら、そこに来ていた東京音楽大学の教え子にぱったり会った。教え子と言っても、ぼくは音楽の歴史を教えただけで、創作の授業には立ち会っていないが、元気で活動していることがわかったのはうれしい。

そのグループは、tipsipuca という高梨菖子と酒井絵美のユニットで、CD『Growing』が夏に出た。CDにはゲストで中村大史と熊谷太輔も参加している。ソーラン節をモチーフにしたリールではじまるアルバムの音楽はアイリッシュ・フォークにさまざまな要素を加味したさわやかなアコースティック・ミュージック。「われは海の子」「浜辺の歌」なども違和感なく取り上げている。アイリッシュ・フォーク・ファンの間ではすでに話題のグループのようだ。

2015/10/4 (日)

Transglobal World Music Chartというチャートの作成のお手伝いをしてみることにした。同種のものとしてはワールド・ミュージック・チャート・ヨーロッパが有名だが、もう少し幅広いものになるのではという期待から。詳しくはリンク先のサイトを見てほしいが、毎月末にラジオDJやプレス関係者によるメンバーでまずノミネート作品を提出し、その上位数十枚の作品を対象に一ヶ月後に再投票して順位を決めるというもの。地域のかたより、反映スピードに時間がかかるなど、課題もあるが、とりあえず協力してみることに。第一回の10月のチャートは以下のサイトでどうぞ。

http://www.transglobalwmc.com/charts/october-2015-chart/

2015/4/20 (月)

気がつけば『ニューミュージック・マガジン』で働きはじめてから45年。近年は、体験の思い出を求められることも多くなった。最近送られてきたものを。

.jpg)

『URCゴールデンベスト』は小倉エージ監修のURCレコードのベスト・アルバムの初回限定盤で、2枚組CD。DVD、『高田渡/五つの赤い風船』のアナログ盤、『フォーク・リポート』創刊号の抜粋復刻からなるボックス・セット。ぼくはCDの曲について短いコメントを書いた。

『レコード・コレクターズ』5月号では、高田渡特集に彼のヒストリー記事を書いた。特集では、書かれた詩とそれがうたわれるときの言葉の扱いのちがいを論じた細馬宏通「詩と詞と 歌われた現代詩」がおもしろい。

「『ニューミュージック・マガジン』の1969年 群馬県立女子大学紀要36号別冊2015年2月」は、山崎隆広さんによる論文の抜粋。この音楽雑誌が果たした役割を当時の日本の社会、文化状況の中に置いて検討してみようという試み。1969年にはぼくはまだ編集部にいなかったが、当時のことを伝聞している人ということで、山崎さんに取材された。その発言が使われている。未確認のまましゃべったところもあるので、まとめられるときは確認、修正の予定。

大滝詠一関連本いろいろ

2015/3/27 (金)

『大瀧詠一Writing & Talking』『大瀧詠一 スクラップ・ブック』『レコード・コレクターズ4月号』・・・大滝詠一関係の本や雑誌が相次いで送られてきた。どのページを開いても、彼の該博な知識に圧倒される。ぼくがかつて取材・構成したインタビュー、書いた記事、最近の原稿なども少しずつ収録されている。

デビュー時から彼の音楽に順を追ってふれることができた幸運にあらためて感謝。彼にはじめて会ったのは、はっぴいえんどのデビュー時のインタビュー。最後に会ったのは坂本龍一の『スコラ The Road To Rock』の仕事のときだった。そのときはいつかまた会える機会があると信じていた。

サハラ砂漠の遊牧民トゥアレグの苦難と希望

2015/2/22 (日)

映画『トゥーマスト〜ギターとカラシニコフの狭間で〜』はサハラ砂漠周辺の遊牧民のミュージシャンを中心にしたドキュメンタリーだ。

21世紀に入って、サハラ砂漠周辺の音楽が「砂漠のブルース」と呼ばれて、国際的人気を集めるようになった。タイトルに出てくるトゥーマストはその中では比較的ロック色の強いアルバムを作っているトゥアレグのグループだ。トゥーマストはトゥアレグの言葉タマシェクではアイデンティティという意味とのこと。

サハラ砂漠では90年代以降しばしばトゥアレグの反乱が起こってきた。近年ではトゥアレグの反政府組織アザワドの反乱が、2012年のマリ共和国の政権崩壊のきっかけになった。

この映画の主人公トゥーマストのムーサも、ミュージシャンになる前はそんなトゥアレグの反乱兵士の一人だった。彼はリビアのカダフィ大佐が設けたキャンプで軍事訓練を受けたが、中東に派遣されそうになったとき、自分に関わりがない人を殺すことはできないとキャンプを出て、サハラ砂漠で戦っているときに負傷、現在はフランスを拠点に音楽活動を続けている。

そもそもトゥアレグがなぜしばしば反乱を起こすのかといえば、この地域を支配していたフランスが植民地を引き払うとき、サハラ砂漠に勝手な国境線を引き、それを受けて誕生した各国政府が、その国境にしたがって、もともとサハラ砂漠で遊牧生活を送っていたトゥアレグの行動を制限するようになったといういきさつがある。

ちなみにトゥアレグはニジェール、マリ、アルジェリア、リビア、ブルキナファソなどに分断された。映画の中に「われわれが大地を所有しているのではない。大地がわれわれを所有しているのだ」という意味の言葉が出てくるが、砂漠周辺の遊牧民にとって、国境の強制は人権を脅かすに等しいものだった。

現在も、たとえばニジェールのトゥアレグは、ウランが採れるからという理由で、国内の砂漠から追い払われている。その鉱山を守るためにはフランスやアメリカの軍隊や資本が投入され、鉱山の労働者が被爆に苦しんでいるという現実もある。

戦士から一般の人まで、映画ではさまざまな立場のトゥアレグが証言を寄せている。われわれの知らない現代史の一幕が伝えられる。緊迫した重い場面だけではない。人々が太鼓を叩き、弦楽器を奏で、手拍子を打ちながら歌をうたい、踊る場面が素晴らしい。「砂漠のブルース」のルーツを目の当たりにするようだ。

この映画は2012年の難民映画祭で上映されたことがあるが、「砂漠のブルース」に興味のある人は必見の作品だ。監督ドミニク・マルゴー。2010年公開。スイス映画。

日本語の歌の可能性を探って

2015/2/19 (木)

夜、大泉学園のin “F”でツルチックのライヴ。In “F”の名前は見たことがあったが、行ったのははじめて。大泉学園駅の北口から歩いて5分ほど、ビルの三階にある。扉を開けると目の前がステージで、中央に大きなテーブル席があり、右手奥がカウンター、壁の棚にはCDや本や雑誌がずらりと並んでいて、気持ちのいい書斎のようだ。おでんやししゃもを注文して開演を待つ。

出演メンバーは、辻康介(歌)、谷川賢作(ピアノ・作曲)、豊田舞(オーボエ、リコーダー)、中村文栄(ピアニカ、ピアノ)。谷川俊太郎の詩に曲をつけた歌を中心に、現代の日本のさまざまな歌が次々にうたわれる。辻康介の歌が多いが、コーラスした曲や、女性それぞれのソロ・コーナーもあった。

ベルカントのようには張り上げない辻康介の歌唱、ジャズの素養のある谷川賢作のピアノ、豊田舞と中村文栄のほのぼのとした響きの笛やピアニカが組み合わさって、歌曲と呼ぶにはカジュアルで、童謡と呼ぶには複雑で、ポップスと呼ぶにはストイックな歌が生まれる。ポップスの領域は、主として洋楽のポピュラー音楽と日本語の緊張関係によって広がってきたが、この夜聞いた歌の背後にはクラシックや現代音楽と日本語の緊張関係があるように感じた。

いわゆるポップスの分野だけでなく、こういうところにも日本語の歌の可能性を切り開いている人たちがいることを忘れないようにしたい。

「二人がほしい」ではなかった

2015/1/24 (土)

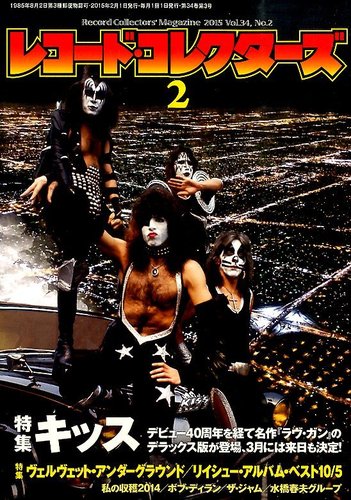

元ジャックスの水橋春夫、谷野ひとしの二人にインタビューした記事が『レコード・コレクターズ』の2015年2月号に掲載された。水橋春夫グループのアルバム『考える人』の発売にあわせた記事だ。

二人への取材は、ぼくははじめてだったが、二人とも昔のジャックス時代の話も含めて、気さくに質問に答えてくれた。記事のテーマは新しいアルバムとはいえ、日本のポップス史に重要な足跡を残したジャックスのことにも少しふれることができて、自分なりに興味深い記事ができたと思っている。(取材・入稿した時点ではソロ・アルバムと聞かされていたが、アルバムはグループ名義で発表されたので、内容に表記上のくいちがいが若干出てしまった。)

ただ、紙数の制約で書けなかったこともある。その中からひとつだけ印象的なエピソードを書いておきたい。

ジャックス時代に水橋春夫は「時計を止めて」という名曲を作った。そのブリッジの部分に「素敵な夢を二人がほしい」というくだりが出てくる。この「二人がほしい」という言い方は当時とても斬新だと思ったし、いま聞いてもそう感じる。

その感想を伝えたら、「いや、それは、<ほしい>、じゃなくて、<星に>、なんです。歌詞カードがずっと誤植のまま、まちがっているんです。カラオケもそうなってます」という驚愕の返事が戻ってきた。

初出のタクト時代の音源は聞きとりにくいので、歌詞カードが<ほしい>だったら、たいていの人がいまでもそう聞いてしまうだろう。次の東芝時代も歌詞カードは<ほしい>だった。あいまいなうたい方だなと思っても、歌詞カードを確認すると<ほしい>とあるので、誰も疑わないだろう。ロックではあいまいなうたい方はよくあることだから。

ところが説明を受けてから、東芝時代のデビュー・アルバム『ジャックスの世界』を聞き直してみると、あいまいさがあるものの、たしかに<星に>と聞こえる。

作者本人も直してないというから、どちらを批評の対象にすればいいのか困ってしまう。ただし、<星に>と<ほしい>では、表現の強さが異なるが、<星に>であっても、詩的で美しい歌詞であることにちがいはないが。

というわけで、うーむ。まいった。こんなこともあるんだねと、不注意や不勉強を棚に上げて、書いておきたかった次第。

研究者やファンの間で周知のことだったら、何をいまさらと叱られそうだが。

back